| 気ままに釣りエッセイ | 徒然なるままに気が向いた時にのみ更新されるサイト | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

暖かいというより暑かった9月も、10月へと月が変わったらやっと秋本来の冷え込みとなり、街の銀杏並木も黄色に色付きはじめた。この季節になるとハゼ釣りに行きたくなる、というよりハゼの天ぷらが食べたくなる。夏のキスもいいが秋のハゼも実に旨い、特に天ぷらにすると絶品である。 |

|

||||||

| 愛らしいハゼのアップ | |||||||

|

|||||||

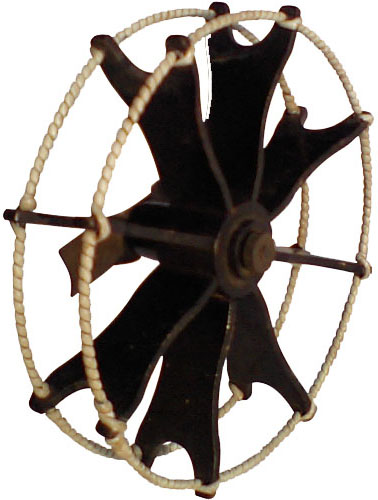

| 懐かしい車リール(台湾リール) | |||||||

|

ハゼ釣りに日課のごとく通い始めたのがいつごろからかは定かではないが、小学校に通い始めた頃この季節になると、学校から帰るとランドセルを放り投げ、天気さえ良ければほとんど日を空けず竿を出していたように記憶している。

|

|||||||